売り手として準備すると良いこと

2021年11月23日

早嶋です。

M&Aにおいて、売り手よりも買い手がリスクを追うことが通常です。そのため、買い手に対して情報提供を適切に行うことで、極力、情報の非対称を解消するように心がけることが大切です。と言っても、ここには常にギャップが生じ、解消することはありません。そして売り手はこのことを良く理解することが大切です。

そこで売り手としては、M&Aを考える際、あるいは実際に着手する際は、買い手に対して適切な情報提供を行い、買い手、もしくは買い手のM&Aアドバイザーを介して情報の非対称性を解消する協力が必要です。

売り手としては、自社の情報を過去から現在、そして将来の見込みを含めて可能な限り可視化し、言語化した状態で買い手に共有します。そのためには、資料や書類として整理することがポイントです。その際の基本は、財務会計、事業(ビジネス)、そして法務です。

今後、自社や事業の売却を少しでも考えている場合は、買い手が自分たちの事業や企業の取組や評価が出来るように資料を準備しておくと良いでしょう。そのためには、以下のようなチェックリストを確認出来る状態にしてみて下さい。

●定款

●履歴事項全部証明書

●株主名簿

●決算書一式(3期から5期分)

●直近年度は月次での残高試算表

●商品(製品・サービス)別の収支管理

●主要な販売先や取引先のリストや概要

●借入や未払い等の残高一覧

●リース支払い等の予定票

●給与台帳、あるいは給与明細(1年分程度は最低)

●各種規定集(就業、給与、報酬、賞与、退職金、休暇、手当等)

●賃貸借契約書

●重要な取引先や顧客等の契約書

●不動産評価と不動産登記簿謄本

●主要な資産と主な使徒

●会社案内や概要の説明(Web、パンフレット等)

●業界特有の資料等

●ビジネスモデルを説明した資料

●組織図やキーパーソンを説明した資料

●従業員名簿(性別、資格、役割、年齢、入社歴、社保有無等)

●代表者及び役員略歴と現在の業務と責任

ポイントは、もし自分が買い手の立場で考えた時に、どのような資料があれば、その企業の価値を評価して投資の判断ができるかを書面で理解させる資料を準備することです。これらが分からない場合は、迷わずお近くのM&Aアドバイザーに相談をされた方が良いでしょう。

【動画】21年度異業種交流型・武者修行研修・課長版向け

2021年11月21日

本ページは、2021年度異業種交流型・課長版武者修行研修・受講者向けのページです。受講者は、事前課題を準備して、第3回目(21年12月7日)のワークショップ(オンライン)へ参加下さい。

(セッション3の事前課題)

1)起業研究と提言の準備

セッション2で議論した内容を各チームブラッシュアップして提言資料としてまとめて下さい。

2)自社課題の取組

セッション2で議論した内容を会社毎に整理して取組をセッション3の午後に共有いただきます。

資料は1ページ程度で問題ありません。セッション2の要領で各社を超えた議論を行います。

3)事前課題「動画視聴」

※PWは別途事務局からお知らせがあります。

上記1)、2)の参考として「プレゼンテーションの基礎の動画」を視聴下さい。

プレゼンテーションの基礎 概要編

プレゼンテーションの基礎 プレゼンテーションの流れ編

プレゼンテーションの基礎 準備編

プレゼンテーションの基礎 コンテンツ編

プレゼンテーションの基礎 デリバリー編

(セッション2の事前課題)

1)企業研究の準備

セッション2で実施する対象企業に対して

・質問事項の整理

・セッション2以降で企業提言をするための事前調査

2)事前課題「動画視聴」

※PWは別途事務局からお知らせがあります。

セッション2を受講するまでに、以下の3本の動画を視聴してください。

デザイン思考の基礎・観察(約26分)

企業提言をする際に、各自テストマーケティング等を行う際のヒントとして視聴ください。こちらはデザイン思考の基礎の一部の動画になります。

論理思考の基礎・仮説(約16分)

企業提言をする際に、全ての情報は集まりません。適宜、仮設を立てて、提言をまとめるようにする際のヒントとして視聴ください。こちらは論理思考の基礎の一部の動画になります。

規模の推定(約54分)

定量的な推定をする際の考え方を整理しています。市場の規模や売上、その他定量的な評価をする際のヒントとして視聴ください。

(セッション1の事前課題)

1)「自己紹介シート」の作成

参加者同士の理解を深める目的で、各自自己紹介シートを作成下さい。テンプレートは各社事務局の指示に従って下さい。

2)事前課題「動画視聴」 戦略思考の基礎

※PWは別途事務局からお知らせがあります。

戦略思考の基礎 戦略思考編

戦略思考の基礎 全社戦略編

戦略思考の基礎 成長戦略編

戦略思考の基礎 基本戦略編

戦略思考の基礎 環境分析編

戦略思考の基礎 戦略立案編

3)「自社紹介と自社の経営課題の整理」 ※各社ごとでまとめる

詳細は、動画の説明と受講ガイドラインを参考下さい。

https://app2.gemediar.net/movies/preview/611e5d75-0300-441c-978c-4daea0106aeb

https://app2.gemediar.net/movies/preview/611e5d97-6670-4201-abd1-3dc1a0106aeb

https://app2.gemediar.net/movies/preview/611e5db5-e400-48b4-b039-5108a0106aeb

https://app2.gemediar.net/movies/preview/611e5dda-56cc-4e07-ad56-510aa0106aeb

https://app2.gemediar.net/movies/preview/611e5df0-79c8-4952-a485-5109a0106aeb

https://app2.gemediar.net/movies/preview/611e5e0b-74f4-4a34-9024-7feca0106aeb

出稼地から観光地へ

2021年11月19日

早嶋です。

人手不足が続く14業種において外国人の在留資格「特定技能」について2020年度にも事実上、在留期限を無くす方向で調整がされています。11月17日の日経新聞の情報です。更に、これに合わせて専門職や技術者らに限り永住への道をようやく開放する議論が始まります。

やっとか、という感想です。というか遅かれ早かれ、日本を仕事場として定義し、東南アジアを中心に外国人労働者がこぞって押し寄せる期間も残りあと僅かでは無いでしょうか。

今の人口ピラミッドを見て、将来の社会保障を考えた場合、財政面に加え、ソーシャルワーカーの獲得さえままなら無い状況。外国籍の若い世代を受け入れる方法は数少ない選択肢なのです。

ただし東南アジア諸国の一人あたりGDPは確実に躍進するでしょうから、後10年から20年もすると日本は既に衰退国になっていて、その頃は誰も日本で仕事をしたくないかも知れません。

日本は安全と品質の割には物価が安く、ホテル、レストラン、レジャー施設の値段が海外と比較しても既に安いのです。そう考えると近年のインバウンドは、日本が安いから遊びに来ているという理解がまかり通ります。東南アジアで特にタイの中間層に人気の日本。そのような小金持ちが日本を観光地と捉える時代もまもなく当たり前になるのです。

そう考えると将来、日本は出稼ぎ対象の国にすら選ばれないでしょう。20年とか30年昔のように、東南アジアに言って、やたらと物価が安いぞ!と感じていた状況が逆転して、日本はやたら物価が安ぞ!という国になりさがるのです。

若者よ、立ち上がり、昭和の発想をぶっ壊し、自分達の手で変えていこうではありませんか。

DX化の目的をまず設定しよう!(店舗事業3)

2021年11月11日

早嶋です。

店舗事業についての考察と提案の3回目です。

初回は、「対前年比管理をやめよう!」

2回目は「本部が集客機能を担当しよう!」

でした。

多くの店舗事業が売上低迷で市場も落ち込んでいます。そのため去年の数字を参考に一喜一憂しても意味がないので、過去数年の推移をみて、企業としての大きな方針を掲げることの重要性を書きました。そして、従来のように顧客とコミュニケーションをする手法が直接行うしか無かった時代は店舗での集客は意味があったと思います。近年は顧客のデータを活用しながら適切にツールやデバイスを活用した取り組みが可能です。そうなると店舗は一見さん対応の発想から常連さんの対応にシフトしていくことが大切です。であればセールスに対しては本部でインサイドセールスの機能を持って店舗と連携するのが自然です。

上記のような変化は、当たり前のように見え、そうだね。となりますが、いざ過去のルールで行っている組織は、変化に戸惑います。30店舗以上ある店舗事業は、店長、店長を束ねるスーパーバイザー、そして本部という3段階の構造を取っているところがほとんどです。そして、その役割ははじめから決めたのではなく徐々に拡大していく中で作ったので、結果、店長よりもスーパーバイザー、スーパーバイザーよりも本部の人間が経験や能力が高いという構図になっています。

しかし、ここに盲点があります。近年のDXに乗っかり、本部はデジタルの導入を考えようとします。本来は、DXを行う場合、過去の仕組みをアナログからデジタルにするのではなく、将来の店舗運営の戦略に応じて全く新しい業務プロセスをベースにデジタルで仕掛けを作っていくべきです。

が、本部の人間は現場を知りませんし、デジタルについても精通していません。知っていてもそれは5年、10年前の発想です。本来は、ここにスーパーバイザーが入り込んで現在の店舗運営のコンフリクトを整理して、将来の仕組みを提言するとよいのですが、スーパーバイザーは平均で10店舗程度の店の売上責任を持たされるので、将来のことを考える余裕がなく、管理というまさに価値の無い仕事にどっぷり時間を費やした結果、もっとも思考が硬直化しています。

そこで本部は、外からITの専門家を呼んで仕組みを作ろうとします。その際、細かなやり取りは本部のおえらいさんが出来ないから、若手社員を本部に入れてシステム開発や仕組みを整えようとするのです。ここに更に盲点があります。若手社員は全く店舗の過去から現在、根本的な問題や課題、今後どうするとよいのか?などを全く知らずに、単にアナログを電子化することがDXだと勘違いしているのです。

さて、上記を改善するためには、30店舗以上のDX化をする場合、役者を次のように分けてみます。

A:店長と現場

B:スーパーバイザー(SV)

C:本部

D:インサイドセールス部隊

E:システム構築部隊

です。Dのインサイドセールス部隊が出てくるのは、店舗の一見客を店舗の常連、馴染み客にしていく際のフォローを本部から行うために、チームにあらかじめ入れておく必要があります。

①目的設定

DX化の目的を、生産性を上げ、なじみ客を増やし、結果的に将来の構造変化に対応できる強い組織を作ること。とします。その旗振りは、Cの本部が行います。

②ビジョンの構想

まず、5年先くらいに徹底的にデジタル化と理想の組織が出来た場合の組織の動きや毎日の実際の仕事の流れについての理想を語ります。その際、すでにベストプラクティスとして他者や他業界や他国の事例を断片的でも良いので参考にしていきます。

結構、他者を知るという取組が弱い本部は、ここに瞬間的にコンサルを入れて、混合のプロジェクトチームについて短期的にインプットしても良いでしょう。

③過去から現在の棚卸し

多くが歴史を知らないまま、ないがしろにしたままDXをすすめるので現場の都合やなぜ、敢えて現場がそのような取組を行っているかを知らないで全否定して、導入がうまくいかない場合があります。そのために短期的でも良いので店舗事業の成り立ちや当時の状況、現在の規模になるまでに苦労した点などを理解します。

ここはA:店長やB:スーパーバイザーにガンガン話をしてもらい語ってもらいましょう。店舗事業の盲点は、店長でもSVでも仕事はできるけれども、他者に話がするのが下手な方が山程います。その場合は、やはりコンサルを雇うか本部が上手に仕切ってファシリテーションに徹して、それぞれの体験を引き出して組織のナレッジにすることに徹することが大切です。

④システムの構築

上記が出来て、初めて理想のシステムのイメージが固まります。ただ、おそらくこの理想のシステムは、上記の①から③をしなくても、システム屋さんが提供した内容と見た目はかわりません。しかし、①から③を敢えてのAからEを交えることによって、システムに魂が宿ってくるのです。DX化のシステムは器でコピペが簡単にできるものですが、コピペをして現場がすぐにつかえるかというとそんなモノではありません。なので魂を注入する仕組みが大切なのです。

上記までを3ヶ月程度の突貫で行うことをおすすめします。ダラダラやっても意味がありません。そのため本部がしっかり責任を持ち、プロジェクトチームを横断的に作ります。

その後、30店舗程度ある場合は、10%の数店舗レベルで試験導入して、現場とインサイドセールスとシステム部隊の連動をみて行きます。システムは、随時更新して随時改造が出来るように内製化するのが理想です。もし、それが難しいようであればシステム開発会社に対してのお金の支払を工夫して、随時アップデートが出来る体制をつくります。ここに関しては、近年の開発思想がない本部であれば苦労するので、コンサルを入れるか、成功している企業から人を借りてくるか工夫が必要です。

⑤導入フェーズ

上記が出来たら、店舗、SV、本部、インサイドセールス、システム部の成果を議論します。通常、システムが出来たら終わりだと勘違いしますが、システムは現場に対応させながら、一方で本部の戦略にマッチしていくことが大切になります。

理想は、SVを廃止してインサイドセールスに人員をシフト。インサイドセールスが店舗に顧客を送客してその後のフォローに責任を追わせる役割をもたせることです。本部は、全体的な店舗のコミュニケーションを担当して、店長は送客された顧客に対しての店舗サービスを効率化、最大化するための現場に責任をもたせます。加えて、インサイドセールスが事前に予約を取って来店時の商品に対してはある程度確定しているので現場の裁量で顧客に気持ちよくクロスセルやアップセルの提案ができれば、その追加分の収益が店長の評価につながる。という発想も良いと思います。

いずれにせよ。AからEが各々に分断したKPIを設定するのではなく、全店舗で最も効率が高まるKPIとゴールを一定期間検証しながら決めていくことが大切です。

⑥教育フェーズ

従来の店舗ビジネスは、店長が独自に一応標準化された店舗の教育を行っていました。その資料は多くは紙で残されているので、ここに対したは動画を活用した教育を導入し、基本的なインプットは店長が話をするのではなく、企業の中で最も得意で上手なひとが動画に収録して、それを見せる。そして店長はOJTに徹するなど、工夫をしていくことが大切です。

そして、その教育も常に⑤の導入フェーズで議論した方針に乗って、部分最適にならないようにチューニングします。

ということで、今回は、店舗事業をDX化する際のチームの話、導入の仕方の話、教育の話に対してざっくりと整理してみました。

保険とリトルハイア

2021年11月9日

早嶋です。

保険会社のミッションは、顧客本位を据え「一生涯のパートナー」や、「確かな安心いつまでも」などを唱えていますが、従来の顧客のコンタクトポイントはビックハイアのみでした。つまり、契約前の営業、契約時、契約の更新時、保険を利用するときです。しかも、実際に保険を使うときは、こちらから連絡をしない限り分からないという状態です。

それが近年のDX化によって、ようやくミッションに掲げる顧客のリトルハイアに真にフォーカスする動きが開始されます。つまり、契約してからをすたーととして、本来の一生涯のパートナーや確かな安心をいつまでも提供することが可能になるのです。そしてこれは顧客にとっても喜ばしいことになります。

仕組みは簡単です。保険に加入した顧客の健康に関わるデータと保険料が連動することで、顧客は保険料を下げることができ、企業は実質的な金額を得ることで保険の仕組みを効率的に運営することができます。現在はほぼ人口100%に近い人がスマフォを持ちます。これらを媒体に日々の健康に関わるデータを集め、保険会社と連動することができれば、双方に取ってメリットが高くなる仕組みです。

国内でこのような仕組みを導入する際は、いくつかの規制がネックになるため大手保険会社は人口ボーナスが今後期待できる東南アジアで同様のサービスを開始します。過去の日本と同様、経済発展に伴い健康意識も高まり市場としてもフィットすると判断しているのでしょう。

この手の取り組みは保険料の割引以外にも、日々、顧客が連絡を欲しいタイミングで保険会社が顧客にコンタクトができるようになります。すでに中国の平安保険が進めている領域ではありますが、まさかのタイミングが起こる前に予防した取り組みを保険会社が中心になってすすめることができるのです。

従来の保険会社はリスクをへらす目的で、参考にするデータは過去の健康診断の結果を基にするしかありませんでした。しかし、日々顧客の健康に関するデータをモニタリングすることができれば、適切な保険料の設定がリクスなしに容易にできます。また、数値の変化をモニタリングすることで将来発生するリスクを下げることも可能です。例えば、体格指数(BMI)などの数値の変化をみながら糖尿病や生活習慣病のリスクを予見して、罹患しないようにアドバイスすることも可能です。データの連携が可能になれば医師やスポーツトレーナーと共有することで様々な助言を受けることも可能になります。

登場人物が多岐にわたり、様々な規制が目に浮かびますが、この取り組みは一大マーケットとなる東南アジアで先行的に実験して欲しいものです。このような取り組みは、アップルやグーグルが主導権を握るのか、保険屋さんが握るのか、あるいは病院や健康を提供する企業が握るのか。我々消費者にとってはどこが覇権を握っても良いのでサービスフィーが下がり、みんなのデータによってみんながより健康に過ごせる世の中の実現につながれば嬉しいことですよね。

– 三井住友会場は国内損保としてアジア進出に先行。日本企業の現地法人の顧客からベトナムを中心にアジア各国の個人向け市場を開拓して生損保両方の拡大を目論む。

– グーグルは20年に保険分野に参入して、個人デバイスから得られたデータを活用した保険サービスを開発中。

– 住友生命保険は18年に南アフリカのディスカバリーと組み、アプリと組み合わせた健康増進型保険を発売。

– SOMPOひまわり生命保険は原則すべての個人保険を健康増進型に切り替える計画を掲げる。

– 東京海上日動あんしん生命保険やジャストインケース(東京・中央)も国内で同様の販売実績がある。

ルールを変えてみると仕事や生活が楽しくなりますよ。

2021年11月7日

原です。

ルールと言えば、仕事では就業規則や社内規定、慣習的なものなどがあります。

スポーツでも、ルールはあります。例えば、サッカーでは、ゴールキーパー以外は、ボールを手で触ってはいけない。野球では、「9人×9人で試合をする。」というルールがあります。

私も、小学校時代では、休みの日や休み時間には、野球をして遊んだことを思い出します。ただ、小さな学校でしたので、9人×9人の人数が集まりません。

そこで、6人×7人など人数を変えてみました。さらに、人数が少ないので審判は、

キャッチャーがする。キャッチャーに負担をかけないために、盗塁はなし。ファウルボールを取りに行く時間がもったいないから、ファウルは1打席で3回まで。3回を超えるとアウトなど、自分たちでルールを変えていました。

ルールを変えることにより、スムーズに試合を楽しむことができました。

もしも、「野球のルールは決まっているので、ルールに従いましょう!」という固執した考え方だけでしたら、私たちは野球を楽しむことはできませんでした。

あるいは、野球のルールを活用して、サッカーのように足で蹴るルールを取り入れたスポーツは何でしょうか?キックベースボールです!

バレーのルールを活用して、サッカーのように足で蹴るルールを取り入れ、場所も体育館内ではなく砂浜で試合をするなどルールを変えて誕生したスポーツは?ビーチバレーですよね!

仕事では、通勤ラッシュを避けるために出退の勤務時間を変えてみると?フレックスタイム制の誕生。

そもそも、通勤しないで仕事をするとしたら?テレワークの誕生。

会議の方法を集合方式ではなくオンラインに変えてみると?ZOOM会議の誕生。

食事を店舗ではなく、アプリでの注文と宅配にすると?ウーバーイーツの誕生。

都会での暮らしだけでなく農園作業や田舎暮らしも楽しむとしたら?2拠点暮らしの誕生。

資金調達を金融機関や補助金などだけでなく、一般の方から集めると?クラウド・ファンデイングの誕生。

このように、ゼロからルールを作るのではなく、既存のルールを少し変えてみるだけでも、仕事のルールが変わります。仕事が楽になり効果もあるならば、変えられるルールは変えてみるという発想も必要であると考えます。

職場に活かす心理学 エンゲージメント

2021年11月6日

安藤です。

「エンゲージメント」は、聞かれたことがあるかと存じます。エンゲージメントとは、ある活動に対して自ら能動的に関わり、それを楽しみに没頭している状態です。元々、労働・組織心理学として使われています。「ワーク・エンゲージメント」は、仕事の場面に特化したエンゲージメントのことです。具体的には、①仕事に誇りややりがいを感じている「熱意」、②仕事に熱心に取り組んでいる「没頭」、③仕事から活力を得て活き活きしている「活力」この三つの要因がそろっている状態を「ワーク・エンゲージメントの高い状態」と定義します。

③の没頭とは、仕事に完全に集中、没頭し、時間があっという間に過ぎ、仕事と自分自身を分離するのが困難なほど

一体感を感じることです。ワーカホリズムと違うのは、ワーカホリズムには、楽しくない、やらされ感、自己評価がマイナス、非現実的な目標設定などです。よって、上記の①~③の状態とは違います。

没頭は、フロー状態と同義語です。フローとは、「時を忘れるくらい、完全に集中して対象に入り込んでいる精神的な状態」を指しています。もう少し詳しくフロー状態を説明すると、フローとは、①活動自体が楽しく、没頭している時の意識が淀みなく流れている状態。②個人の良さや能力を伸ばし、興味や自信を成長させ、充足感を与える役割を持ち、人生を楽しく生きがいのあるものへと導く概念として提唱されています。③フローの概念は、認知科学の発展とともに「創造性や幸福感などの主観的経験の科学的研究の発展とともにその意義が十分に認識されてきています。

よって、ワーク・エンゲージメントを実現した職場では、バリバリ働くことができ、ストレスもない。個々の心身の健康度と、組織としての生産性やパフォーマンスが両立するといわれています。そういう職場は理想かと思われます。「職場の活性化」こうした職場のワーク・エンゲージメントを高めるには、トレーニングの機会やパフォーマンスに対する正当な評価といった「仕事の資源」を充実させる対策が必要になってきます。

では「仕事の資源」とは、どういうことなのでしょうか。仕事の資源は、ストレッサーやそれに起因する身体的・心理的コストを低減し、目標の達成を促進し、個人の成長や発達を促進する機能を有する物理的・社会的・組織的要因」であるといわれています。そのことは、以前もお書きしていますが、“心理的安全性”がある職場づくりにも繋がるのではないでしょうか。健康寿命の伸長、年金支給時期の後ろ倒しなどの要因により、私たちがこれからより「働く期間」が長くなってきます。1つの仕事や企業にとどまることなく、企業を移ったり、仕事が変わったりすることが多くなってくると考えられます。そのような中、個人が健康に、やりがいをもって仕事に取り組むことに繋がるワーク・エンゲージメントは、組織としても大切にしていかなくてはいけないことになると思われます。

今回は、エンゲージメント特に、ワーク・エンゲージメントについてお書きしました。これからの「組織と個人」との共生にも

繋がっていく概念です。何かお役にたてることがありましたら、気軽に弊社にご相談くださいませ。

【動画】ダイバーシティ&インクルージョン研修

2021年11月4日

※本ページは、ニチレイ・ロジスティクス九州の「ダイバーシティ&インクルージョン研修」受講生向けのページです。

以下のタイトルをクリックして研修動画を視聴下さい。

PWは別途事務局より連絡があります。

第4章ダイバーシティ&インクルージョン推進に不可欠な要素と阻害要因

差別化って何ですか?

2021年11月2日

◇差別化は理解されていない?

原田です。

「差別化」という言葉は、ビジネスの世界で当たり前に使われています。一方で、差別化について具体的に説明できる人は少ないです。経営陣は現場で働く人たちへ差別化を図れと、檄を飛ばします。しかし、具体的に何を、どうやるのか不明な場合がほとんどです。

具体的な差別化の論理は、マイケル・E・ポーターの「競争優位の戦略」に説かれています。しかし、この論理をきっちりと説明している解説本や、WEBの記事を読んだことがありません。ちなみに、翻訳本の「競争優位の戦略」を読んでもわからないと思います。僕も翻訳本を読みました…が、何度この日本語を読んでも意味がわかりませんでした。こんな日本語ははじめてでした。結局、原著と並行して読みました。それで、ようやくわかりました。

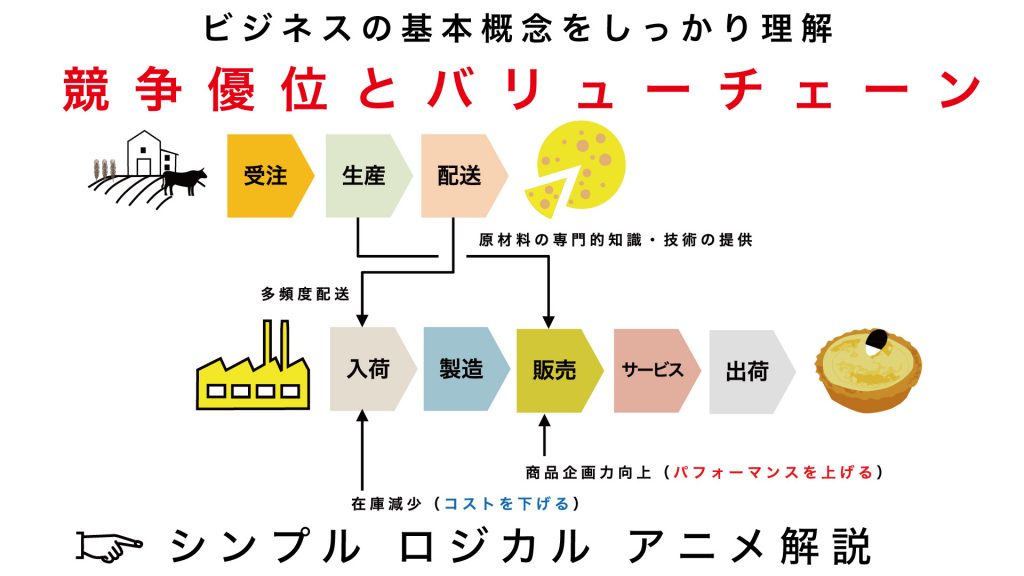

◇活動のつながり < バリューチェーン >

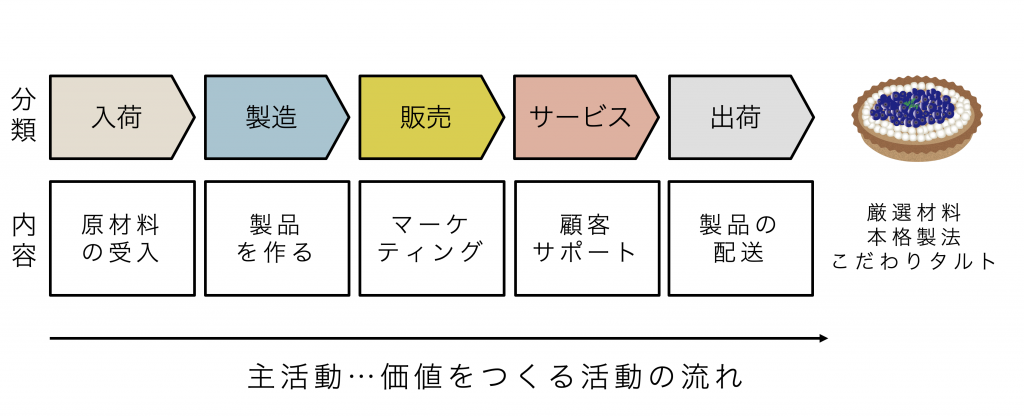

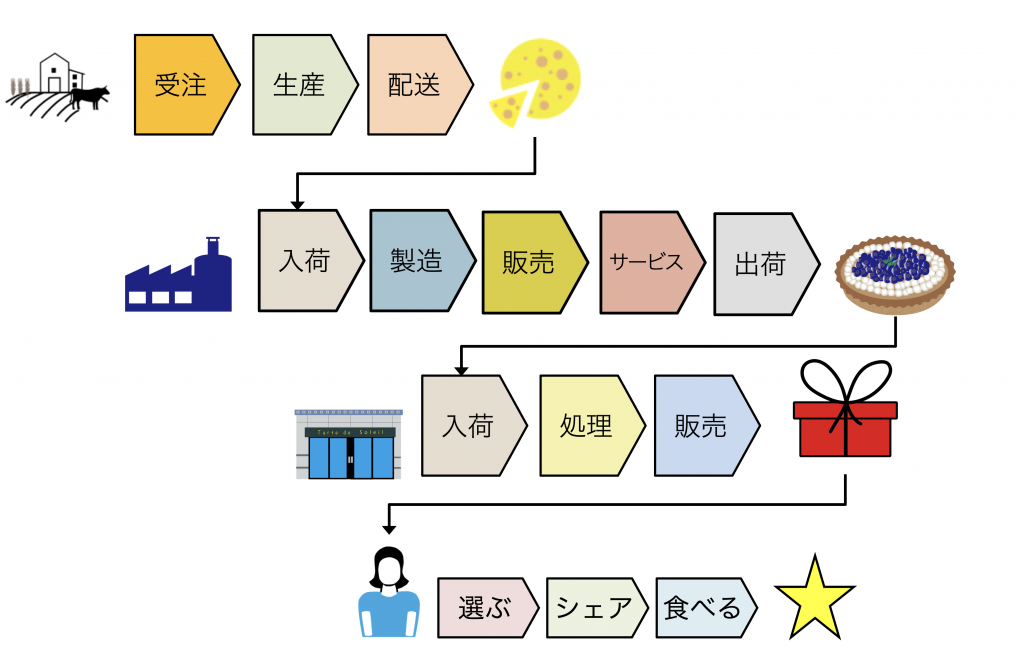

ここでは、架空のチーズタルト製造業をモデルに差別化の根本的な論理を説明します。この企業は、厳選材料、本格製法のこだわりタルトを製造しています。

まず、差別化を通常より高い価格で販売できることと、簡単に定義します。顧客は企業が提供する製品に価値を認め高い価格を支払います。

企業は、製品という形で顧客にとっての価値を作り出します。企業は様々な活動の集合体です。下図の通り、タルト製造業の活動は分類されます。ここでは直接価値をつくる主活動のみを取り上げます。

これらの活動のつながりを「バリューチェーン」と呼びます。各活動がそれぞれの役割を担い最終的な価値をつくります。

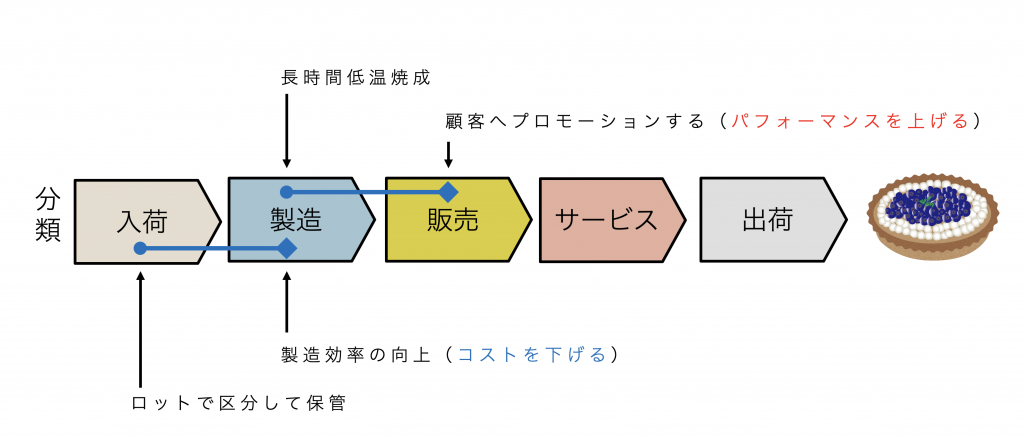

◇活動の連結

個々の活動は、図のように連結しています。一つの活動で実行したことが、他の活動のパフォーマンスを上げる(より多くの価値をつくる)、または、コストを下げることにつながります。

製造活動で、長時間低温で焼き上げることは、製品の味わいを高めるだけではありません。販売活動で、本格製法であることをプロモーション情報として活用できます。顧客が認識する価値が高まります。結果としてマーケティングのパフォーマンスが上がります。

入荷活動で、原材料をロット単位で区分して保管することで、製造活動の作業を削減し、効率を向上させます。結果としてコストが下がります。

このように一つの活動のやり方が、他の活動へ影響を与えます。これが連結関係です。

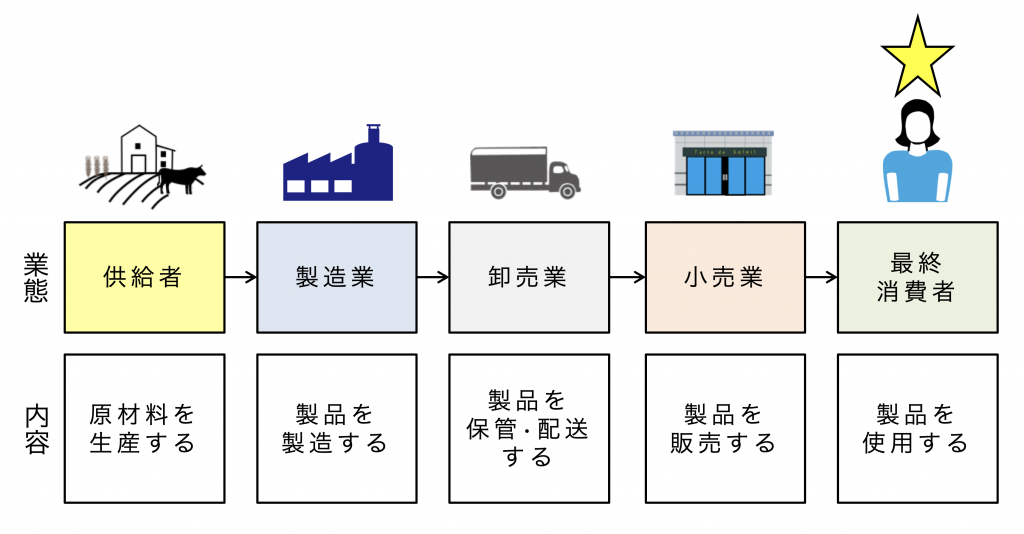

◇社会は価値をつくる活動の集合体

社会は、最終的な顧客(消費者)へ価値をつくるための活動の集合体です。社会では企業が、一般に下図のような役割を担っています。

その役割は、下図のように活動の集合体になっています。ここではチーズ生産者、タルト製造業、小売業、そして最終消費者のつながりを描いています。

この活動の集合体のなかで、差別化は、①製品の利用、②活動のつながりという2つの原理で実現されます。

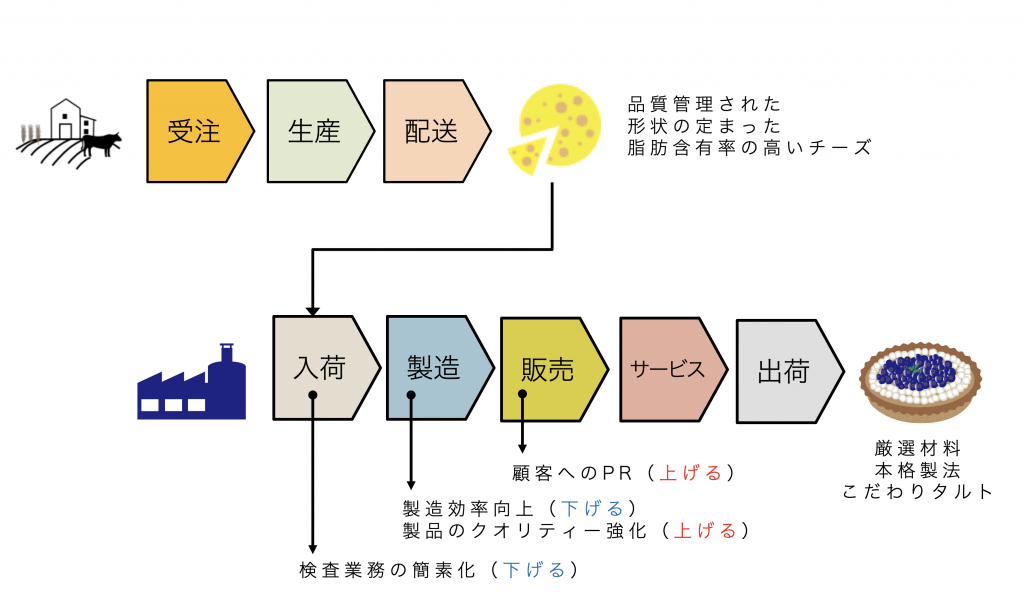

◇①製品の利用

ここでは、チーズ生産者が、どのように差別化を実現するか説明します。チーズ生産者は、顧客であるタルト製造業のパフォーマンスを上げる、または、コストを下げることで、通常よりも高い価格(プレミアム価格)を手にすることができます。

まず、図のように、製品は顧客のバリューチェーンで利用されます。そして、顧客のパフォーマンスを上げる、またはコストを下げるように影響を与えます。

品質管理されたチーズは、タルト製造業の入荷活動の検査業務を簡素化します(コストを下げる)。また、製造活動における製品のクオリティーを強化します(パフォーマンスを上げる)。形状の定まったチーズを納品することで、製造活動の効率を上げることができます(コストを下げる)。脂肪含有率の高いチーズは、販売活動のプロモーションを強化します(パフォーマンスを上げる)。

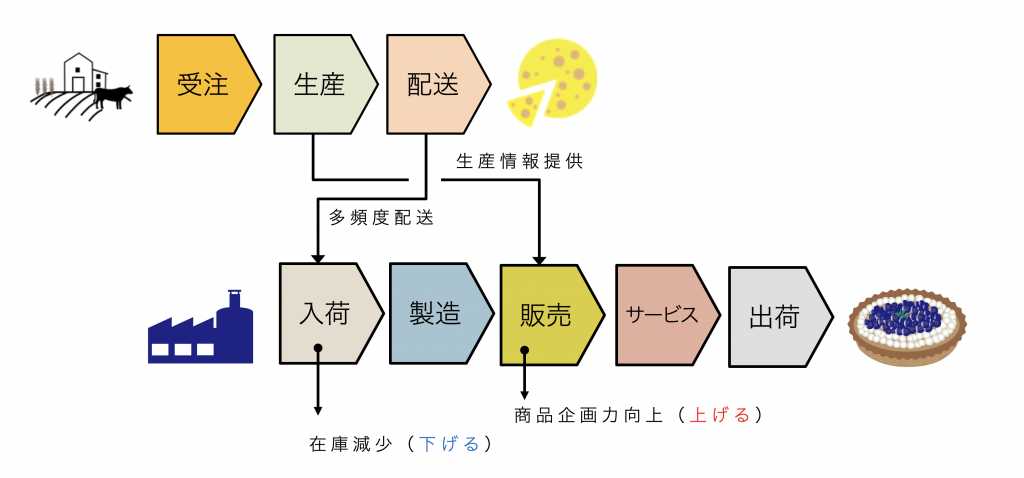

◇②活動のつながり

企業が顧客のバリューチェーンへ、影響を与えるのは製品だけではありません。企業間の活動のつながりを通して、影響を与えることができます。チーズ生産者と、タルト製造業のバリューチェーンは図のようにつながっています。

チーズ生産者の配送活動における多頻度配送は、タルト製造業者の入荷活動の在庫量を減少させます(コストを下げる)。また、チーズ生産者の生産活動における生産情報の提供は、タルト製造業の販売活動における製品開発力を向上させます(パフォーマスを上げる)。

◇差別化とは

差別化とは、製品、活動のつながりを通じて、顧客のバリューチェーン全体へ影響を与えることです。影響を与えるとは、パフォーマンスを上げる、またはコストを下げることです。結果として顧客がプレミアム価格を支払うようになります。

パフォーマンスを上げるとは、ブランド、ステイタスなど、心理的な要因もあります。またバリューチェーンは、顧客が消費者の場合は、やや複雑になります。しかし、基本は同じです。

価値は、顧客が認識しなければ価格につながりません。価値は、企業が一方的につくるものではありません。顧客が認め、お金を払ってくれて、はじめて価値になります。実務では、顧客に価値を伝え、わかってもらうとことが難しいです。

◇差別化を実現するために

まず差別化の論理が必要です。論理がなければ、検証できず、改善できず、続きません。論理だけでなく、関わる人々の理解と創意工夫が必要です。この創意工夫を引き出すのは、働く人の知識です。そのためには面倒でもバリューチェーンの「見える化」と、共有が必要です。

しかし、現実で目にするのは、「差別化」という掛け声だけで、何の論理もないことです。よくあるのが、「お客様第一」という言葉だけしかないことです。

「お客様第一」で、みんなで頑張って「差別化」する。なので高い価格で販売できる。論理がこれで完結です。「差別化」したので、次に「ノルマ」を設定する。さあ、「みんなで頑張ろう!」と…。まあ、お客様からしたら迷惑ですね。社員のモチベーションも下がります。経済的に高度に成熟化した現代社会では、「気合」と「根性」だけで「差別化」は実現できません。

一方で、バリューチェーンを「見える化」すれば、無限の差別化のやり方が見えてきます。「見える化」すれば、働く人の創意工夫を引き出すことができます。社会が複雑になるほど、差別化のやり方は増えていきます。小さな企業に多くのチャンスが生まれます。

大企業でも、びっくりするくらいこの基礎ができていません。バリューチェーンを「見える化」することで、具体的な取り組みが定まり、収益力に大きな違いを与えます。お宝は現場に、そのプロセスにたくさん埋まっています。

◇バリューチェーン解説動画

バリューチェーンについて、より詳しくgritの動画で解説しています。バリューチェーンは、基本戦略策定、業務改善、多角化、組織構築など実務でとても使えます。しかし、その基本概念を働く人たちで理解する必要があります。ご視聴いただければ、バリューチェーンとは、とても当たり前のことですが、大事な概念だということがわかります。

以上、最後までご精読ありがとうございました。

企業が求めるコミュニケーション能力とは

2021年11月1日

高橋です。

私がコンサルティングをしている『営業プロセス研修』のエッセンスを、毎回お伝えしています。

今回は「企業が求めるコミュニケーション能力とは」というテーマでお届けします。

内閣府の調査によると、企業が新入社員を採用する時にどのような人物を求めているかというと、「コミュニケーション能力が高い」人を最も重視するという結果が出ていました。(出典:内閣府 学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査)

コミュニケーション能力を求めるというのは、実感として当然だと思いますが、その背景を見てみましょう。

「マネジメントの父」ピーター・F・ドラッカーは

「知識労働者は自分の貢献を利用してくれる組織があって、はじめて成果をあげることができる」

(出典:P・F・ドラッカー著「プロフェッショナルの条件」)

「専門家にとってはコミュニケーションが問題である。自らのアウトプットが他の者のインプットにならないかぎり、成果があがらない。」

(出典:P・F・ドラッカー著「マネジメント」)

と言っています。

現在の高度な社会では、労働者はみな知識労働者となり、ますます仕事やスキルが専門化していきます。そうなると、必然的に仕事は分業制になり「専門家同士の協力」なくして成果をあげることはできなくなります。そこで協力するためにはコミュニケーション能力が必要というわけです。

例えば、プログラマーの仕事を考えると、自分が作っているのは大きなプログラムの中のある一部分になるでしょう。自分の前に作られたモノを受け取り、自分がさらに付け加え、次の人にその成果物を送る。その際、前の人が行った作業を前提として理解した上で、自分が作業を行い、そして自分の行った作業の意図を次の人に理会してもらえるように伝え、上手く活用してもらわなければ最終的な成果に結びつきません。この一連の業務プロセスが、まさにコミュニケーションです。

よって、知識労働者はその知的能力だけでなく、自分の能力を使ってもらう、もしくは他のメンバーの能力を活かすなど、やり取りを上手にできるコミュニケーション能力が求められるのです。

学生時代に求められるコミュニケーションと言えば、「一緒にいて楽しい」「みんなを盛り上げる」といったことでしょうか。しかし企業が求めるコミュニケーションはズバリ「一緒に仕事して成果が出る」ということです。

またドラッカーはコミュニケーションについて4つの基本も述べています。すなわち、コミュニケーションとは、「知覚であり」「期待であり」「要求であり」「情報ではない」です。

「知覚であり」とは、誰も聞かなければ音はない、つまり聞いてくれる受け手に向けて相手が分かる言葉遣い、理解できるレベルでコミュニケーションしなければ成り立たないということです。

「期待であり」とは、誰も自分の知りたいこと、聞きたいことしか聞かないということです。逆に言うと、相手の関心あることでなければコミュニケーションできないということです。

「要求であり」とは、受け手に何かを要求する、つまり何かになること、何かをするということです。コミュニケーションによって、何かを得ようとするということです。

「情報ではない」とは、情報(論理)だけでは伝わらないということです。最も伝わるのは、感情であり、挫折や栄光の感動物語であることは、皆が経験していることでしょう。

次回はこれらの知識を踏まえ、ビジネスにおけるコミュニケーション能力をいかに磨くかということをお伝えします。

営業プロセス、顧客満足、人材育成、セールスコーチなどをお考えの経営者・経営幹部・リーダー・士業の方はお気軽に弊社にご相談ください。

最新記事の投稿

カテゴリー

リンク

RSS

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月

- 2007年3月

- 2007年2月

- 2007年1月

- 2006年12月

- 2006年11月

- 2006年10月

- 2006年9月

- 2006年8月

- 2006年7月

- 2006年6月

- 2006年5月

- 2006年4月

- 2006年3月

- 2006年2月

- 2006年1月

- 2005年12月

- 2005年11月

- 2005年10月

- 2005年9月

- 2005年8月

- 2005年7月

- 2005年6月

- 2005年5月

- 2005年4月